[사설] 월급보다 더 주는 실업 급여, 누가 일하려 하겠나

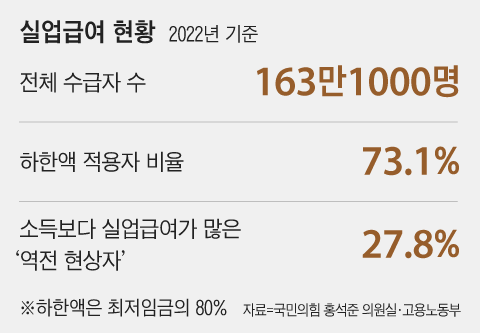

지난해 실업 급여 수령자의 28%가 재직 때 받은 세후 급여보다 더 많은 금액을 받은 것으로 드러났다. 10명 중 3명꼴로 일할 때보다 쉴 때 수입이 더 많았다는 것이다. 일자리를 찾으려는 근로 의욕이 떨어질 수밖에 없다. 이런 나라는 OECD 회원국 중 한국뿐이라는 OECD 보고서까지 나왔다. 과거 복지 선진국에서 실업 급여로 생계를 유지하며 취업을 기피하는 현상이 빚어졌지만 이제 우리 문제가 됐다.

고용 현장에선 최소한 요건만 채우고 실업 급여를 타려 ‘8~9개월만 일하겠다’거나 ‘해고로 처리해 달라’는 요구가 쏟아지고 있다고 한다. 실업 급여 조건인 구직 활동의 흔적만 남기기 위해 면접장에 운동복 차림에 슬리퍼를 신고 나오는 ‘무늬만 구직자’도 있다. 5년간 3번 이상 실업급여를 탄 사람이 10만2000명에 이르고, 20여 년간 9000만원 넘게 받은 사람도 있다.

이런 사례가 늘어난 것은 문재인 정부가 노동자를 보호하겠다며 실업 급여 기준액을 평균 임금의 50%에서 60%로 높인 탓이 크다. 최저임금까지 40% 이상 올리면서 여기에 연동되는 실업급여 하한액이 웬만한 단기 일자리 월급보다 많아졌다. 하한액 기준을 적용받는 사람이 지난해 119만여 명으로, 전체 실업급여 수급자의 73%다. 20대는 85%에 이른다. 10년 전 이 비율은 66%였다.

실업 급여 재원이 모자라자 고용기금에 손을 대면서 10조원 넘게 쌓여있던 기금 적립금이 문 정부 5년 만에 고갈됐다. 공공자금관리기금에서 다시 10여조원을 빌려왔지만, 벌써 4조원을 까먹었다. 이 돈을 대느라 고용 보험료율도 1.3%에서 1.8%로 올려 근로자와 사용자가 추가로 부담한 보험료가 5조원을 넘는다.

방만한 실업급여는 재정을 갉아먹을 뿐 아니라 자발적 실업을 부추겨 미래 세대의 노동학습 능력을 떨어뜨린다. 복지 선진국인 영국·독일·스웨덴·핀란드 등이 실업 급여와 기간을 계속 축소해온 것도 이 때문이다. 실업 급여가 구직을 견인하는 본래 취지를 살리려면 실업급여 하한액과 최저임금 연동을 끊거나, 하한액을 최저임금의 60% 정도로 낮춰야 한다. 고용 인센티브와 직업 훈련을 강화하는 등 근로 의욕을 높이는 ‘일하는 복지’ 정책이 필요하다.

'why' 카테고리의 다른 글

| 발길 끊긴 영화관 (0) | 2023.05.26 |

|---|---|

| 윤락(淪落) 중국인 (0) | 2023.05.26 |

| 삼성전자와 강남집 (0) | 2023.05.26 |

| 누리호, 발사 성공 (1) | 2023.05.26 |

| 먹는 비만 치료제 (0) | 2023.05.25 |